| |

|

|

|

| 11 | キアシシギ | 魚釣島 | 旅鳥 |

| 12 | キセキレイ | 魚釣島・南小島 | 冬鳥 |

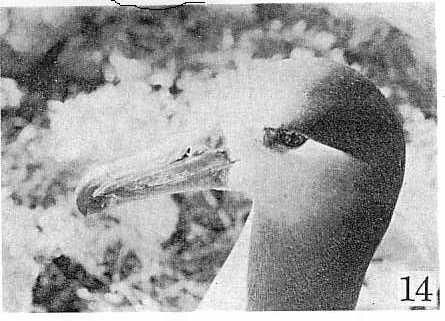

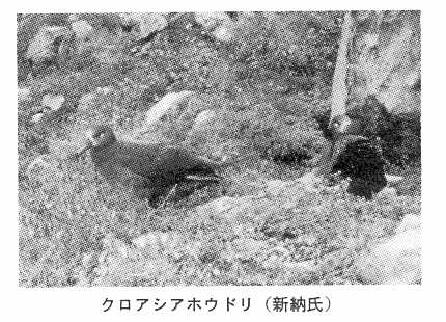

| 13 | クロアシアホウドリ | 南小島・北小島 | |

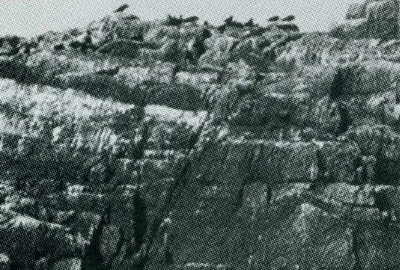

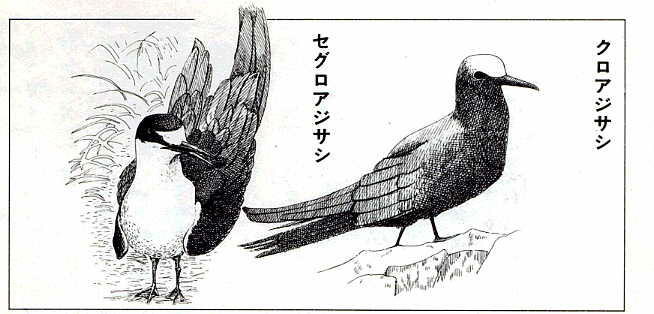

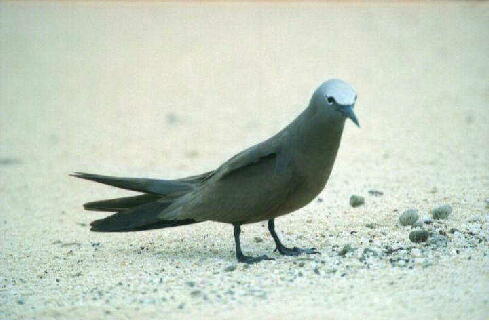

| 14 | クロアジサシ | 大正島・北小島 | |

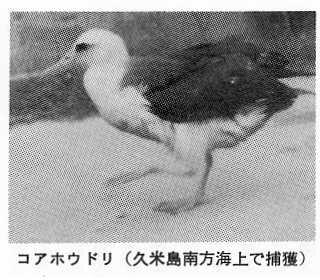

| 15 | コアホウドリ(参考) | 久米島近海で捕獲 |

典拠:写真集・「沖縄の野鳥」(昭和58年)、琉球新報社編・池原貞雄監修。

(57頁【奄美・沖縄鳥類目録】に記載) 記事:キアシシギ Tringa brevipes (Vieillot))、魚釣島−旅鳥として海岸干

潟に多数渡来。 |

分布 : シベリア北東部やカムチャツカ半島などで繁殖し、冬季は東南アジア、ニューギニア、

オーストラリアに渡り越冬する。日本では旅鳥として、北海道から沖縄までの各地で、春は4月から

5月、秋は8月から10月にごく普通に見られる。九州や南西諸島では、越冬する個体もある。

オーストラリアに渡り越冬する。日本では旅鳥として、北海道から沖縄までの各地で、春は4月から

5月、秋は8月から10月にごく普通に見られる。九州や南西諸島では、越冬する個体もある。

形態 : 全長約25cm。成鳥夏羽は、体の上面が灰褐色で眉斑、頬、体の下面は白色。顔から頸に

かけては灰褐色の縦斑が、脇から胸にかけては横斑がある。成鳥冬羽は、体の下面が淡い灰褐色に

なり、体の下面の斑は不鮮明になる。雌雄同色である。足は黄色で、他のシギに比べて短めであ

る。嘴は黒く、基部は灰色がかった黄色。

かけては灰褐色の縦斑が、脇から胸にかけては横斑がある。成鳥冬羽は、体の下面が淡い灰褐色に

なり、体の下面の斑は不鮮明になる。雌雄同色である。足は黄色で、他のシギに比べて短めであ

る。嘴は黒く、基部は灰色がかった黄色。

生態 ; 非繁殖期には、砂浜や干潟、磯、水田などに生息する。群れで行動することが多い。繁

殖期は樹木の疎らな草原や川原、小石が混じったツンドラ地帯に生息する。水深の浅い場所を歩き

ながら、カニや昆虫類などを食べる。地上に営巣するが、木の上のツグミの古巣に営巣した例もあ

る。20世紀始めまで、本種の巣は未発見だった。通常4卵を産む。

殖期は樹木の疎らな草原や川原、小石が混じったツンドラ地帯に生息する。水深の浅い場所を歩き

ながら、カニや昆虫類などを食べる。地上に営巣するが、木の上のツグミの古巣に営巣した例もあ

る。20世紀始めまで、本種の巣は未発見だった。通常4卵を産む。

典拠1:写真集・「沖縄の野鳥」(昭和58年)琉球新報社編・池原貞雄監修、54頁奄美・

沖縄鳥類目録。 典拠2:「沖縄の秘境を探る」(38頁)、第一章尖閣列島の初探訪【魚釣島の風物詩】高

良鉄夫著・沖縄新報社 (古賀氏の工場跡に立てた)天幕小屋の近くに小さな流れがある。それは岩間からわき出

てきた良質の水で、レンガで造られた水タンクに注がれている。コップ一杯をぐつと飲 む。無人島の水は実にうまい。それはまさに健康の泉といえよう。谷川のほとりにはテッ ポウユリ、シャリンバイなどが咲きはこり、リユウキュウヒヨドリ、キセキレイ、メジロ などの小鳥がさえずる。まさに花と鳥の楽園だ。 典拠3:1974年9月調査、沖縄生物学会誌第16号−42頁

「尖閣列島・南小島を訪ねて」池原貞雄・安部琢哉・城間俟

|

ど生息範囲が広そうだ。吉川の農家の軒先の間に営巣しているのを見たことも有りひととの繋がり

も深い小鳥なのです。

のです。

好きな新緑のトンネルを歩いているとわたしの10m先をずっと歩いてくれたのです。

たしの道案内をしてくれているんだと微笑んでついて行ったのです。

てはミミズなどを食べている様子を眺めながらしばしの散策を楽しんでいたのです。

| 典拠1: 高良鉄夫著「沖縄の秘境を探る」第、四章アホウドリ見たり聞いたり

【白い鳥−アホウドリを求めて】沖縄新報社、106−107頁) 昭和四十五年十二月十日、九州大学、長崎大学の合同学術調査団は、北小島でク ロアシアホウドリの数羽を発見した。翌年四月に琉球大学学術調査団は、南小島で アホウドリ一二羽を目撃し、北小島ではクロアシアホウドリ数羽を確認している。 典拠2: 写真集・「沖縄の野鳥」(昭和58年)、琉球新報社編・池原貞雄監修。 (54頁【奄美・沖縄鳥類目録】に記載) 記事:ごく少数が尖閣諸島の北小島に渡来。同島で繁殖の可能性がある。冬鳥。 |

く、風除けとなるタコノキの林が草原化し、安心して営巣できる場所が狭められている。

典拠1:沖縄の自然−野鳥122頁、野鳥目録

典拠2:Yachoo! オンライン野鳥図鑑 - 野鳥図鑑

分布 世界中の熱帯や亜熱帯の島などで局地的に分布する。日本では、仲ノ神島、尖閣諸島、小笠

原諸島の母島、父島、西之島、北硫黄島、南鳥島などに夏鳥として渡来して繁殖する。日本全国

で記録がある。

典拠3:写真集・「沖縄の野鳥」(昭和58年)、琉球新報社編・池原貞雄監修。(41頁・58頁

【奄美・沖縄鳥類目録】に記載)

記事:40〜41頁「オオアジサシ(左中央の白い群れ)とクロアジサシ。78.5。尖閣諸島・北小島

(池原)」、58頁「尖閣諸島。夏鳥として渡来し、繁殖。」

典拠4:「沖縄の秘境を探る」高良鉄夫著・沖縄新報社、102頁、第四章アホウドリ見たり聞 いたり【白い鳥−アホウドリを求めて】 午前六時、前方に赤尾島(一名大正島)が見えるという船長の声に、喜び勇んで起き上がっ た。この島は、いかにも絶海の孤島といった感じだが、島というよりは、むしろ海中に突っ立っ た大きな岩礁といった方が適当かもしれない。面積〇・一五平方キロ、標高八四メートル。海中 からぬっとそびえた横顔、は、見るからに奇怪な形相をしている。島の風物となっている海鳥 が、幾羽となく船の近くを通り過ぎて行く。上陸できないので、できるだけ船を島に近づけて望 遠鏡でのぞくことにした。 望遠鏡で観察した赤尾島の海鳥はセグロアジサシ、カツオドリ、クロアジサシで、私たちの求 める白いアホウドリの姿は当たらない。カツオドリとアジサシ仲間の住み場の区分は、北小島の 場合に似ている。 |

諸島の母島、父島、西之島、北硫黄島、南鳥島などに夏鳥として渡来して繁殖する。日本全国で記

録がある。

ひとつしか見つけることはできなかった。雛や幼鳥なども全く見当たらなかった。巣は枯枝やゴミ

で作られていたが、ただ集めただけの簡単なものだった。巣というよりは、ゴミが集まっているよ

うにしか見えない。下左写真を見てもらえばおわかりだろう。また付近には幼鳥?(成鳥とは思え

ない)と思われる死骸があった(下右写真)。その数は概略で30体前後はあったように思う。死骸

はどれも死後かなりの日数が経過していると思われ、このことから繁殖はかなり以前に終わってい

たと思われた。在島者の話では、本年のアジサシ類の繁殖は3月下旬から始まったとのこと。おそら

くその頃から繁殖が始まり、すでにほとんどが渡去してしまったのではないだろうか。確証はまっ

たくない。

| 典拠1:(「沖縄の秘境を探る」高良鉄夫著・沖縄新報社、106−107頁、第四章アホウド

リ見たり聞いたり【白い鳥−アホウドリを求めて】)

私は昭和二十七年、二十八年、三十八年の三回にわたって、南北両小島の海鳥を調査したが、 渡来の時期とのずれの関係か、アホウドリの仲間は確認できなかった。 昭和四十年十月に、久 米島南方の漁場で、一羽のコアホウドリが漁船の船員によって捕獲された。十月中旬ころとなる と、アホウドリの仲間の渡りの時期であり、尖閣列島にアホウドリが住んでいる可能性もでてく る。(「沖縄の秘境を探る」高良鉄夫著・沖縄新報社、106−107頁、第四章アホウドリ見 たり聞いたり【白い鳥−アホウドリを求めて】) 典拠2「沖縄の秘境を探る」高良鉄夫著・沖縄新報社、106−107頁、第四章アホウドリ見 たり聞いたり【アホウドリとその生活】 コアホウドリは、アホウドリよりはるかに小さい。頭、くび、体の下面は白く、背面と翼は、 暗かっ色をおび、目先に黒ずんだ小さな斑点がある。その幼鳥は親鳥に似ている。沖縄県下では まだ、その所在は知られていなかった。ところが、前に述べたように昭和四十年十月、久米島南 方三三キロの漁場で、わずか一羽描獲されたのである。その習性は他のアホウドリ仲間に似てお り、おそらくは尖閣列島にも渡ってくるのではなかろうか。 |

|

|